【文字/张永刚 图片/计算机科学与技术学院】

2025年5月5日,是著名数学家、计算机科学家、教育家和中国人工智能奠基人王湘浩院士(1915-1993)诞辰110周年的日子,为缅怀先生,特撰文纪念。

当无数学子每天在王湘浩楼勤学苦读时,当我们站在王湘浩雕像前仰望时,当学生们因品学兼优荣获王湘浩奖学金而惊喜万分时,当吉林大学校友感恩王湘浩院士开创的数学、计算机学科所带来的一生荣耀时,当很多学生后辈深情回忆与先生的点滴过往时,所有人都自觉或不自觉地受到先生的精神指引和灵魂洗礼。如果要用一首词描述王湘浩先生,大概陆游的《卜算子·咏梅》最合适不过:“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,作为百花之首和第一君子的梅花,其儒雅、高洁、英雄、无畏、淡泊、开创的品格和精神恰如先生之风,芳香入骨,历久弥香。先生虽已离开我们,但他开创的事业还在蓬勃发展着,还在继续恩泽着众多学子。

开拓中国人工智能研究

早在1950年代末,王湘浩就带领团队聚焦人工智能基础理论研究。当时,多值逻辑的一个重要问题——函数完备性问题,引起了各国学者的注意。60年代初,王湘浩提出了解决这一问题的重要思想,即利用“保n项关系”方法来研究n值逻辑的完备性问题。

在他的指导下,他的学生终于在1964年解决了这一完备性问题。他们的结果没有发表,实际上比国际上公认的解决这一问题的罗森贝格定理早了整整6年。王湘浩于1963年还提出了多值逻辑中缺值函数的结构问题,并取得一些成果,这一问题后来也由他的学生完全解决了。

在很长一段特殊岁月里,王湘浩遭受了很多磨难,但他从没停止对科学的思考。刚恢复工作,一贯宽宏和淡泊的先生对过往的人和事都选择了宽容和谅解,第一时间迅速投入到工作中。

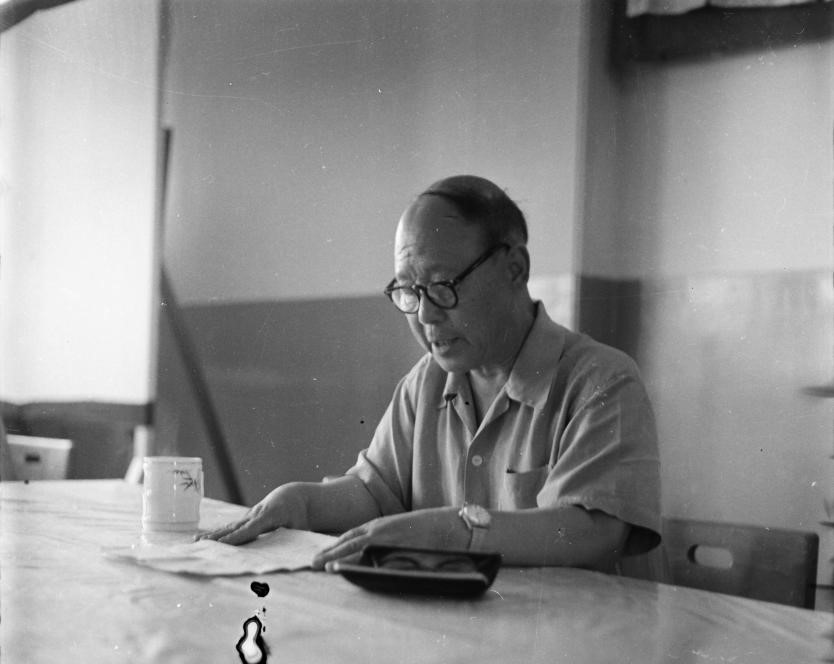

1979年王湘浩在民主党派恢复组织活动大会上讲话

(图片由吉林大学档案馆提供)

王湘浩对于人工智能研究的思路逐渐清晰起来。1977年9月,他在《自然科学争鸣》第5期上发表文章“加速发展我国计算机科学”,特别对人工智能的未来做了大胆而又科学的预测:可以预料,到本世纪末,计算机的应用将更为广泛。那时,工业生产将在计算机控制下实现高度的自动化,农业生产的某些方面也是一样的。计算机将能够识别印刷的、甚至手写的文字,能够直接听取人的语言。人工智能的研究将有重大突破,计算机将能够进行某些类似思维的活动,将直接与人进行对话,回答人们提出的问题,协助人们做某些推理和判断。以计算机为“大脑”的机器人将研制成功,能够听取人的命令自动去做某些事情。

1977年第5期《自然科学争鸣》封面

1977年10月,科学的春天来了。中国科学院主持召开了全国自然科学学科规划会议,目的是规划未来十年科技发展,会议全体代表还受到了邓小平、叶剑英、李先念等多位领导同志的接见并合影留念。在这次会议上,王湘浩受邀主持计算机方向的十年规划,在会议期间,明确提出要开展人工智能研究。钱学森先生在这次会议讲话时,特别引用王湘浩的观点,倡导开展人工智能研究。

从此,王湘浩率先扛起了人工智能研究的大旗,并身体力行投入到人工智能当时最前沿的自动推理方向研究中,对吉林大学的人工智能研究进行了布局,由他、刘叙华和姜云飞等组建定理机器证明研究方向和团队,由他的学生管纪文和刘大有等组建知识工程研究方向和团队,由庞云阶等组建计算机绘画艺术方向和团队。相当长的一段时间里,吉林大学人工智能在国内都处于领先地位。在此后的十几年间,王湘浩都在为中国的人工智能事业而奔走、忙碌。

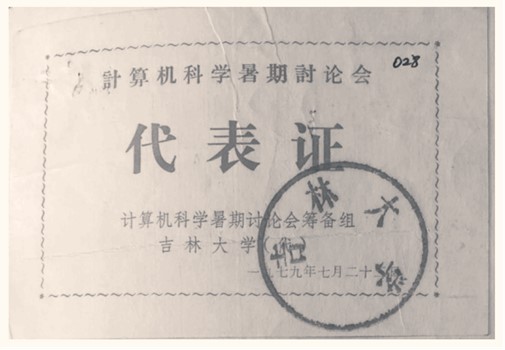

1979年7月23日至30日,经过前期的周密策划和精心组织,中国电子学会计算机学会(中国计算机学会的前身)在吉林大学召开了“计算机科学暑期讨论会”,吉林大学副校长王湘浩院士担任会议领导小组组长。来自全国的计算机科学领域的专家、学者120多人参会,吴文俊、吴允曾、陆汝钤、张鸣华等四位著名学者到会作了学术报告,会议分为智能模拟(人工智能)、计算机科学基本理论与操作系统、形式语言及编译理论、硬件理论及应用四个专题。有50篇学术论文和综合报告在大会交流,有24篇优秀论文被大会推荐到全国计算机年会,其中,吉林大学计算机科学系就有5篇。这次讨论会的一个重要专题是人工智能,因此后来被称为“中国的达特茅斯会议”。

著名人工智能学家、中国科学院院士陆汝钤院士作为参会者之一,回忆研讨会当时的情形提到,进行到某一天时,王湘浩走上台说:“现在我们要研讨一下人工智能。”这是推动陆汝钤从事人工智能工作的转折点。两年后,陆汝钤发表了自己在人工智能领域的第一篇论文,他说“我是完全受到王湘浩先生的影响”。

王湘浩在总结这场研讨会成果时,这样写道:“在我国,一支小小的计算机科学研究队伍正在形成。这是一棵新生的幼苗,让我们爱护它、培育它。因为在新长征中,它将成长壮大,起到自己应有的作用。”有人也将这次会议称为中国人工智能研究的一次“摸底会”,从此人工智能研究蔚然成风。会议也为吉林大学在国内人工智能界奠定了重要地位,吉林大学的人工智能研究也进入了一个空前繁荣的时期。吉林大学也培养了几代优秀学者,管纪文、刘叙华、刘大有等均在其中。

1979年,王湘浩被任命为国家教委代表团团长,与清华大学林尧瑞、华中工业大学彭嘉雄参加8月20日至23日在日本东京举办的IJCAI学术会,以了解国际人工智能研究的新动向。在前往日本的时候,他们在机场偶遇了中国科学院的蒋新松等四人代表团,才有了如下这张珍贵的历史合影。清华大学林尧瑞教授后来回忆当时参会的情景,“……当年我们在人工智能方面的底子非常薄,虽然做过一些研究,但还是比较肤浅的,所以我们都没有论文被会议录用。因此,我们那次参会的目的就是去学习。不过王湘浩老师带着他的定理证明等研究成果去了,还在会上散发给其他的参会人员……”。

计算机科学暑期讨论会代表证

(图片选自《中国人工智能简史:从1979到1993》)

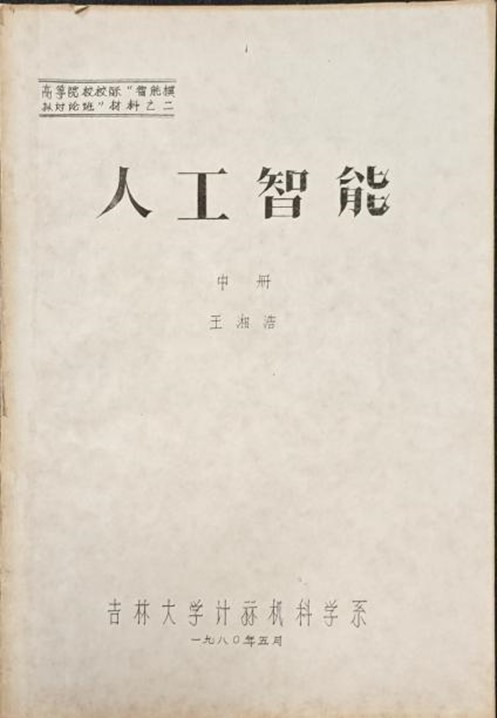

1980年,王湘浩受教育部委托,在吉林大学举办了人工智能研讨班,有清华大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学、复旦大学、中山大学、国防科技大学、西北工业大学等共计16所高校的教师来到吉林大学进修、学习,王湘浩编写培训讲义,亲自上课,后来,不少人成为中国人工智能研究的中坚力量。同年,王湘浩创立了全国高校人工智能研究会,王湘浩任会长。自1980年起,全国高校人工智能研究会每年举行一次研讨班。这是国内最早的人工智能学术研讨活动,对全国高校的人工智能研究起到了重要的推动作用。

王湘浩为人工智能研讨班编写的教材

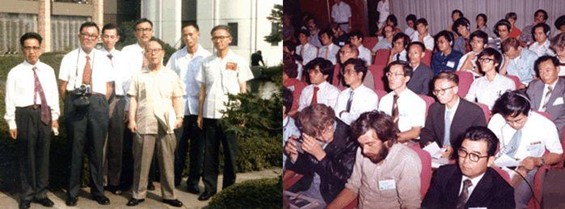

王湘浩率领国际教委代表团出席

日本东京第六届国际人工智能会议(IJCAI-79)

左图:中科院和教委代表团

(前左二至左四:蒋新松、王湘浩、林尧瑞);

右图:IJCAI-79大会开幕式

(图片来自互联网)

1981年2月10日,全国各地从事人工智能研究的部分科技工作者近50人聚首北京,倡议尽快成立中国人工智能学会。会上,成立了由秦元勋、王湘浩等16人组成的常务筹备小组,并以48人的名义起草了《关于成立中国人工智能学会的申请报告》,呈交中国科学技术协会和中国社会科学院等单位。

1981年6月13日,国务院学位委员会第二次会议通过了国务院学位委员会学科评议组成员名单,王湘浩院士当选计算机学科评议组的组长,同时也被国务院遴选为第一批2位计算机软件方向的博士生导师之一(另一位是南京大学的徐家福教授)。

1981年10月,中国人工智能学会在长沙正式成立。王湘浩以中国计算机学会为阵地,在学会下建立了人工智能学组并担任组长。1982年4月21日,学组成立大会及学术报告会在浙江大学举行,王湘浩亲自到场并致开幕词。1986年11月,学组在山西太原正式升级为中国计算机学会人工智能与模式识别专委会。专委会代表了华人学者在人工智能领域的最高研究水准,受到学术界的高度认可,当下仍然是促进我国计算机学科人工智能领域研究与应用的发展的重要学术组织。

在全力推动中国人工智能研究的同时,王湘浩也带领团队在人工智能领域深耕。1982年,王湘浩和他的学生刘叙华研究了归结方法中的取因子问题,并提出了广义归结方法。这一创新性工作,不仅包含了鲁宾逊在1965年的普通归结方法,还融入了默里1982年的非子句归结方法,为证明定理机器提供了更为全面的策略。

1983年5月,王湘浩带领学生管纪文、刘叙华撰写的《离散数学》教材,由高等教育出版社出版,这也是国内最早一批《离散数学》教材,在国家教委第二届高等学校优秀教材评选中获得“国家级优秀奖”。教材以内容全面、语言简洁、知识深入而著称,是吉林大学计算机学子心中崇敬的“宝典”,它和王湘浩倡导的人工智能研究一样,润泽和培育了一代又一代吉大计算机人。

王湘浩、管纪文、刘叙华撰写的《离散数学》教材

1985年6月1日,中国计算机学会在北京科学会堂隆重举行成立大会,标志中国计算机事业发展进入了一个新纪元。1966年当选学会首届理事、1980年当选学会副理事长的王湘浩,再一次以副理事长的身份参加,在中国计算机学会的平台上,王湘浩继续领导中国计算机科学和人工智能的事业高歌猛进。

中国计算机学会成立大会合影

(左数第17人为王湘浩副理事长)

(图片选自徐祖哲著的《溯源中国计算机》)